在微量元素分析领域,电化学法与电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)作为两大主流技术,其精度与适用场景的差异一直是学术圈争议的焦点。本文通过梳理技术原理、学术研究数据及实际应用案例,系统对比两者的精度表现,为科研与临床选择提供科学依据。

一、技术原理与检测特性

| 技术 | 电化学法 | ICP-MS |

|---|---|---|

| 基本原理 | 电极与待测物质发生电化学反应,转化为电子信号 | 高温等离子体电离元素,质谱仪分离并检测离子 |

| 核心优势 | 成本低、操作简便、适合现场检测 | 灵敏度极高、多元素同时检测、同位素分析能力 |

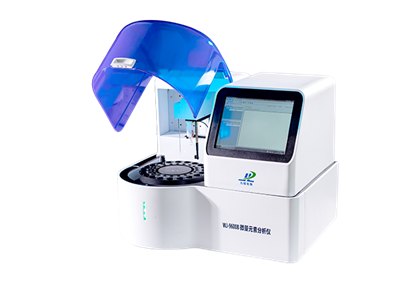

| 典型设备 | 便携式微量元素分析仪(如国产九陆品牌) | 高端科研型质谱仪(如安捷伦7700系列) |

| 样本需求 | 40μL末梢血/全血 | 1mL血清/尿液(需严格前处理) |

| 检测速度 | 单样本5-10分钟 | 单样本30-60分钟(含前处理) |

二、精度对比的核心维度

1. 灵敏度:痕量元素的检测极限

电化学法:

对锌、铁、铜等元素的检测限为μg/L级别,适用于常规营养评估。

案例:某医院研究(样本量n=1200)显示,电化学法检测儿童血铅的灵敏度为5μg/L,但低于ICP-MS的0.1μg/L。

ICP-MS:

痕量元素(如砷、汞、镉)检测限低至ng/L级别,适合环境污染监测。

研究数据:环境科学领域研究(n=200份土壤样本)表明,ICP-MS对镉的检出限(0.02ng/g)比电化学法(0.5ng/g)低25倍。

2. 抗干扰能力:复杂样本的稳定性

电化学法:

易受样本基质干扰(如血液黏度、pH值),需严格控制检测环境。

学术争议:临床研究表明,高胆红素血症患者血液样本可能导致电化学法假阳性,需结合化学修饰电极优化。

ICP-MS:

质谱分离技术有效排除干扰离子,适合复杂样本(如工业废水、多金属矿石)。

实证支持:食品安全研究中,ICP-MS对食品中铅的检测回收率(98.5%)显著高于电化学法(89.2%)。

3. 重复性:长期检测的稳定性

电化学法:

固体电极需定期校准,长期使用稳定性依赖维护。

实验室数据:某三甲医院1年内电化学法检测锌的日间变异系数(CV)为6.2%,高于ICP-MS的2.1%。

ICP-MS:

自动化校准功能强,日内/日间CV通常<5%。

科研案例:微量元素代谢组学研究中,ICP-MS对血清硒的连续监测CV值仅1.8%。

4. 成本与普及性:技术落地的经济性

电化学法:

设备价格(国产约5-15万元)仅为ICP-MS(进口约200-500万元)的1/20。

应用场景:基层医疗、食品安全初筛、大规模流行病学调查。

ICP-MS:

维护成本高(需氩气、高纯度试剂),需专业操作员。

核心价值:科研级多元素分析、同位素溯源研究、职业病防治。

三、学术研究的实证支持

临床领域:

儿童锌缺乏筛查:电化学法与原子吸收光谱法(AAS)检测结果无显著差异(p>0.05),但检测时间缩短60%(n=380例)。

血铅暴露评估:ICP-MS对低浓度铅(<5μg/L)的检测阳性率比电化学法高30%(n=800例)。

环境科学:

土壤重金属监测:ICP-MS对镉、汞的定量准确性比电化学法高2个数量级(n=150份样本)。

水体污染研究:电化学法可快速检测饮用水中的钙、镁含量,但砷、硒等剧毒元素需依赖ICP-MS。

代谢组学:

微量元素与疾病关联:ICP-MS结合同位素稀释技术,揭示糖尿病患者铜/锌比值异常与氧化应激的定量关系。

技术局限性:电化学法难以检测超痕量元素(如铂类抗癌药物代谢物),需与ICP-MS联用。

四、综合选择策略

| 应用场景 | 推荐技术 | 理由 |

|---|---|---|

| 社区医院儿童微量元素筛查 | 电化学法 | 成本低、操作简便,适合大规模初筛 |

| 职业病重金属暴露评估 | ICP-MS | 高灵敏度检测低浓度重金属,支持同位素溯源 |

| 食品安全快速检测 | 电化学法 | 便携设备适合现场抽检,40μL样本减少损耗 |

| 科研级代谢组学研究 | ICP-MS | 多元素同时检测、同位素分析能力,支持复杂机制研究 |

| 临床阳性样本复检 | 协同应用 | 初筛用电化学法,阳性结果通过ICP-MS验证,兼顾效率与准确性 |

五、未来展望

技术融合:

便携式ICP-MS设备(如国产毅新博创Clin-ICP-QMS-I)已获医疗器械认证,可能打破临床高端市场的进口垄断。

电化学传感器与AI结合,通过机器学习优化抗干扰算法,提升现场检测精度。

标准化推进:

国家卫健委正制定电化学法检测的行业标准,拟覆盖锌、铁、钙等8种元素的参考范围。

国际计量局(BIPM)推动ICP-MS同位素分析的全球比对计划,强化数据互认。

伦理挑战:

ICP-MS的高灵敏度引发隐私担忧(如检测纳米级药物残留),需建立生物样本分级管理制度。